浮屠街法庭:心里装着老百姓,让法庭变得更有“温度”

人民法庭审理的案件看似小案,但群众利益无小事,案件的背后关系着案件当事人的家庭幸福,关系到社会的和谐稳定。今年以来,阳新法院浮屠街法庭审结案件693件,其中调撤397件,各项数据均创新高,在兼具培养新人、分流案件的任务下,这份成绩殊为不易。近年来,该法庭先后获得全省人民法庭工作先进集体、“集体三等功”等多项荣誉,该庭打造的“微法庭+”审判模式更是成为便民诉讼的特色招牌。

今天,就让我们一起走进浮屠街法庭,看看他们的办案故事。

镜头一:特殊的周六

10月30日下午15点36分,这天是周六。浮屠街法庭法官王凤华与法官助理陈桢、刘锐依然在办公室忙着与群体性案件中的两被告沟通调解方案。

今年8月,王凤华法官受理了一批涉培训机构退费案件。某培训机构在2020年疫情期间,因经营不善关停。由于对退费时间、标准等存在争议,22名学员家长遂将该培训机构实际经营者起诉至法院。该案涉及人数较多,处理不好容易引发群体性纠纷,案件到庭后,两名被告起初态度消极甚至拉黑法庭干警电话和微信,后经王凤华法官多次换手机、发短信联系并释明利害关系,两人仍然没有回复。周六上午加班结束以后返回法院路上,王凤华意外接到被告电话,称人在武汉返回阳新路上,是否能安排在下午碰面协调。为高效处理纠纷,王凤华法官没有犹豫,带着法官助理陈桢、刘锐又开车返回到了法庭,这才有了开头一幕。

根据当事人的空闲调整工作时间,也正是此点,让两名被告看到法官解决问题的态度和诚意,一改之前消极对待态度,主动表示马上与原告方协调解决此事。

镜头二:晚饭时间的书记员

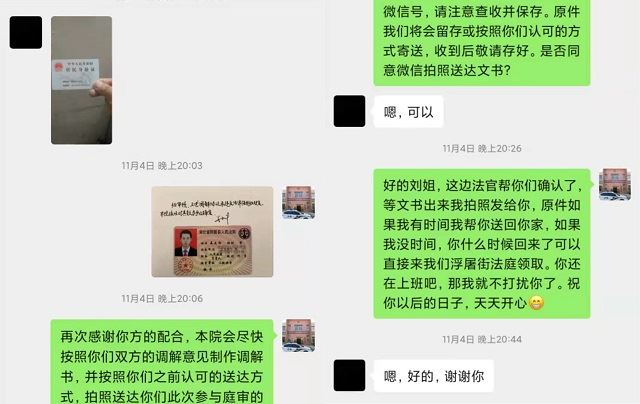

11月4日晚上8点许,书记员刘淼一边吃着饭,一边时不时地利用“微法庭”为一起离婚案件调解做前期工作。

原来刘淼在与当事人沟通的时候,了解到原告身处疫情中高风险地区,不便到庭参与诉讼,而被告白天上班没有时间联系,只有晚饭时间空闲。他就开始利用“微法庭”这个桥梁,一边倾听他们的意见、诉求,一边耐心解释,合理建议,及时疏通案件办理的“梗阻”,辅助法官做调解工作。在刘淼的辅助下,一开始,针锋相对的双方当事人,最终就婚姻状况、孩子抚养等达成一致意见,案件以成功调解落幕。看到调解意见基本确定,开心的刘淼把截图分享到了浮屠街法庭微信群里,面对大家齐声的“辛苦啦”,他的回复幽默又让人佩服——“其实还好,哈哈,大家都喜欢边看手机边吃饭,反正没影响我吃饭。”

其实这样利用晚饭时间通过“微法庭”做调解前期工作已经成为刘淼工作的一个常态。

镜头三:调撤冠军是怎么炼成的?

11月9日上午9点41分。刚刚接待完当事人,添加完微信好友,何应姣就开始忙碌着回复借贷小组微信平台的当事人,转达调解意见、送达诉讼材料、帮助异地当事人代办委托执行。

谈起这个来自重庆的外地姑娘,庭里的其他人都赞不绝口。来的时间不长,但很快就适应了该团队的办案模式;不是学法律出身,但自己能够把法官写的、说的都记下来,主动学习;听不懂方言,就耐心地请教,很快就挑起了借贷小组的大梁。在浮屠街法庭文化墙上可以看到,何应姣是该庭连续5个月的办案之星。据了解,她也是目前团队协助办理调撤案件的冠军,到目前为止,由她个人负责的仅协助调撤成功案件就已经突破90起,大大分担了法官的工作量。

当被问到工作方法和困难时。何应姣介绍道,“好多案件的被告开始的时候确实不愿意配合法院工作,尤其是传统的通知开庭、邮寄送达,被告不到庭,有的电话拉黑、微信不回。只能认真地换位思考,在中间为两方当事人讲清法理、分析利弊、隔离调解,正好“微法庭”可以帮忙。一上午大概要回复100条信息吧,都是碎片化时间去做,只要当事人有一点调解意向,我就去试试,反正能帮一点是一点。”

“碰到难沟通的就请法官、请同事帮忙,有时候换一个人来做工作,就会有不一样的效果。如果对方不会写字,我就帮他写好,电话叫他们抄写一遍。现在案件太多了,如果我不能帮法官分担点,法官会非常辛苦,整个团队也会受累。”

随意翻看这个已经有1147名当事人好友的借贷小组微信手机,“谢谢你,小何”、“谢谢你们阳新法院”、“你办事效率好高”、“感谢你们的耐心帮忙,有机会送锦旗给你们”….这些来自当事人的感谢不时出现。

我想,相比办案之星,这才是何应姣最喜欢的认可吧。

走进浮屠街法庭,不难发现,这样平实的镜头数不胜数。但这样的镜头,无一不在诠释着浮屠街法庭用心办案的坚守,无一不在传递着法庭干警心系百姓的温暖。